Durante il sonno, mentre il corpo si riposa, il cervello rimane attivo, seleziona e protegge i ricordi, assicurandosi che le nuove esperienze non cancellino quelle passate. Questo complesso processo è stato a lungo avvolto nel mistero.

Uno studio della Cornell University ha rivelato un dettaglio inatteso. Le pupille, quelle “finestre dell’anima”, potrebbero essere la chiave per comprendere il lavoro silenzioso della mente anche durante il riposo.

Le pupille, memorie in movimento: l’esperimento sui topi

Indice dei contenuti

Per capire meglio l’intricata questione, gli scienziati hanno elaborato un esperimento tanto sofisticato quanto innovativo. Utilizzando una combinazione di elettrodi per il monitoraggio cerebrale e telecamere in miniatura per tracciare i movimenti oculari, il team ha osservato topi durante la fase di apprendimento di nuove abilità – come navigare in un labirinto – e durante il successivo riposo notturno.

I roditori, noti per la loro capacità di dormire con gli occhi aperti, hanno fornito un’opportunità unica di osservare direttamente il comportamento delle pupille durante il riposo. Gli scienziati hanno scoperto che durante il sonno non-REM (NREM), la fase cruciale per il consolidamento della memoria, si verificano due distinti sottostadi.

Nel primo, caratterizzato da una contrazione delle pupille, il cervello sembra ripetere e consolidare i nuovi ricordi accumulati durante la giornata. Nel secondo, contraddistinto dalla dilatazione delle pupille, vengono evocati e rafforzati i ricordi più antichi. Questo ciclo, una sorta di alternanza tra passato e presente, si ripete più volte durante la notte, consentendo al cervello di integrare nuove informazioni senza compromettere la stabilità delle conoscenze preesistenti.

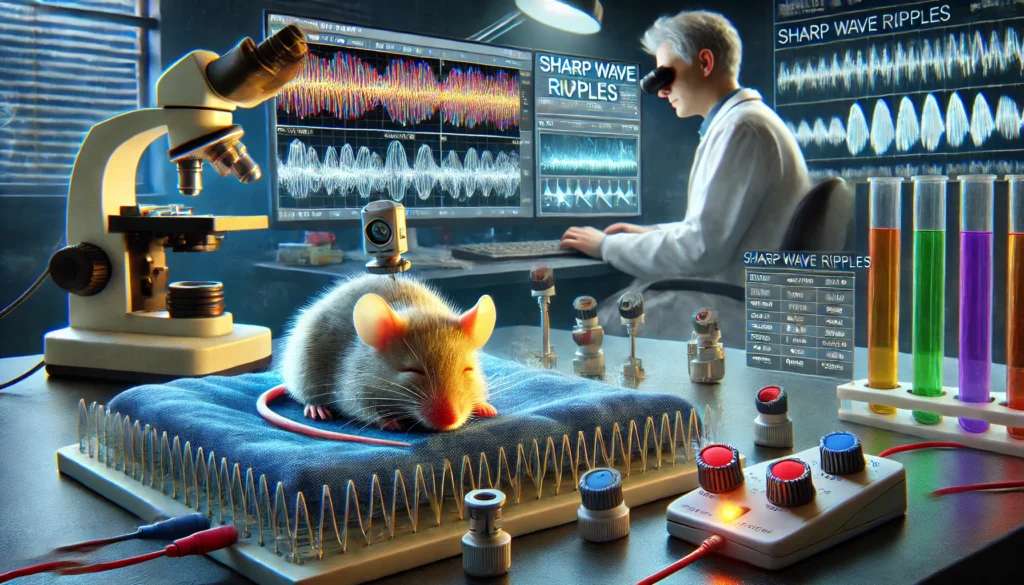

La sinfonia notturna del cervello

Per un intero mese, i ricercatori hanno monitorato l’attività cerebrale e oculare dei topi, accumulando dati che suggeriscono una sorprendente armonia tra i vari processi di consolidamento della memoria. Un aspetto particolarmente rilevante emerso dallo studio riguarda le cosiddette “sharp wave ripples” (SWR), increspature cerebrali note per il loro ruolo nell’archiviazione delle memorie. Quando queste increspature venivano bloccate durante la fase delle pupille contratte, i roditori mostravano una significativa difficoltà nel ricordare i nuovi compiti appresi.

In altre parole, senza la ripetizione notturna di nuovi ricordi, l’apprendimento sembrava svanire, come se la memoria, priva di rinforzo, scivolasse lentamente nell’oblio. Questo meccanismo di intermittenza – nuova conoscenza, vecchia conoscenza, nuova conoscenza – appare essere una strategia evolutiva del cervello per mantenere in equilibrio l’acquisizione di nuove competenze senza sacrificare ciò che è stato appreso in passato.

Le pupille e il filo sottile tra ricordo e dimenticanza

Questa scoperta chiarisce una delle domande più affascinanti della neuroscienza: il modo in cui il cervello riesce a imparare e memorizzare nuove informazioni senza sacrificare competenze già consolidate. Perché, ad esempio, acquisire la padronanza di un nuovo strumento musicale, come il pianoforte, non compromette abilità precedentemente acquisite, come andare in bicicletta? Questo processo, che appare semplice e naturale, nasconde una complessità straordinaria.

Le pupille, con il loro continuo alternarsi tra contrazione e dilatazione, sembrano rivelare una chiave importante di questo enigma. Gli studiosi hanno osservato che questi cambiamenti non sono casuali, ma sincronizzati con specifici stati dell’attività cerebrale. Durante le fasi di contrazione, il cervello sembra concentrarsi sull’elaborazione di nuove informazioni, un processo che richiede attenzione e risorse cognitive. Al contrario, nei momenti di dilatazione, la mente appare impegnata nel recupero di memorie preesistenti, integrando le esperienze passate con quelle appena acquisite.

Questo continuo “dialogo” tra passato e presente potrebbe rappresentare una sofisticata forma di multiplexing cognitivo. Analogamente a un computer che esegue più programmi contemporaneamente, il cervello sarebbe in grado di suddividere i compiti tra diverse reti neurali, evitando sovrapposizioni o interferenze. Questo meccanismo permette di mantenere le competenze già radicate mentre si apprendono nuove abilità, ottimizzando così l’efficienza della mente umana.

Funzionamento della memoria

La scoperta apre nuove prospettive sulla memoria e sull’apprendimento. Le variazioni nella contrazione e dilatazione delle pupille non sono solo risposte fisiologiche. Esse rappresentano manifestazioni di processi cerebrali fondamentali. Queste fluttuazioni potrebbero aiutare a comprendere l’organizzazione dell’attività neurale nel tempo e nello spazio. Ciò potrebbe portare a nuove soluzioni per monitorare e migliorare i meccanismi di apprendimento umano.

Il cervello umano si distingue per una straordinaria capacità di “multitasking cognitivo”, che consente di consolidare ricordi preesistenti mentre assimila nuove informazioni. Questa abilità si basa su un equilibrio dinamico tra plasticità, essenziale per adattarsi e apprendere, e stabilità, cruciale per preservare competenze e conoscenze acquisite. Tale bilanciamento riflette la sofisticata architettura del sistema cognitivo, capace di affrontare le sfide quotidiane senza compromettere la continuità della memoria.

Oltre i confini della neurologia

Le implicazioni di questa scoperta si estendono ben oltre la biologia, abbracciando campi come la medicina e l’intelligenza artificiale (IA). Sul fronte medico, comprendere i processi alla base del consolidamento della memoria potrebbe portare a innovazioni nel trattamento di patologie cognitive come l’Alzheimer e l’amnesia, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti.

Nel settore dell’IA, questa ricerca offre una risposta naturale a uno dei problemi più complessi: il catastrophic forgetting, ovvero l’incapacità delle reti neurali artificiali di mantenere vecchie informazioni durante l’apprendimento di nuove. Al contrario, il cervello umano dimostra di saper gestire in modo armonioso entrambi i processi, fornendo un modello biologico che potrebbe ispirare nuovi approcci tecnologici.

Replicando i meccanismi cerebrali, gli scienziati potrebbero sviluppare sistemi di IA più resilienti e capaci di apprendimento continuo, in grado di integrare nuove informazioni senza perdere quelle già acquisite. Questa integrazione tra neuroscienza e tecnologia apre la strada a una nuova generazione di intelligenza artificiale, più vicina al funzionamento della mente umana.